コミュニケーションツール制作会社

株式会社ヂヤンテイシステムサービス

株式会社ヂヤンテイシステムサービス

こんにちは、プリプレス部の山田です。

前回に引き続き、今回も面付けについての説明をして行きたいと思います。

前回の面付けは単純に1枚の紙に複数のデータを付ける。というだけのものでしたが、今回は数ページある冊子ものの面付けについて説明して行きたいと思います。

まず製本には「中綴じ」と「無線綴じ(平綴じ)」の2つの方法があり、この2つのどちらを使用するかによって面付けの方法が変わってきます。

今回は「中綴じ」について説明して行きたいと思います。

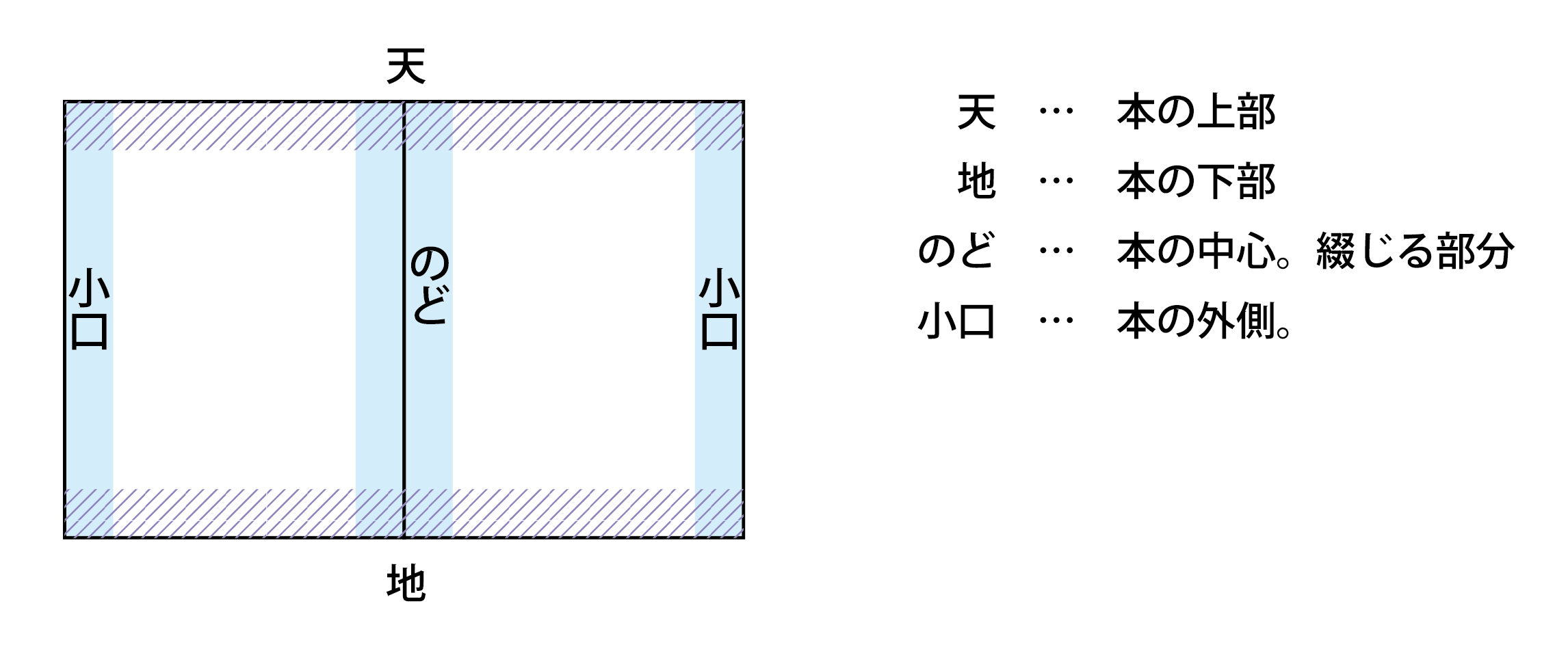

製本用の面付けをする際、知っておかなければならないのは本や冊子の各部分の名称です。

面付けの際、どの部分がどこに対応するのかという事がわかれば面付けの理解度はぐっと上がってきます。

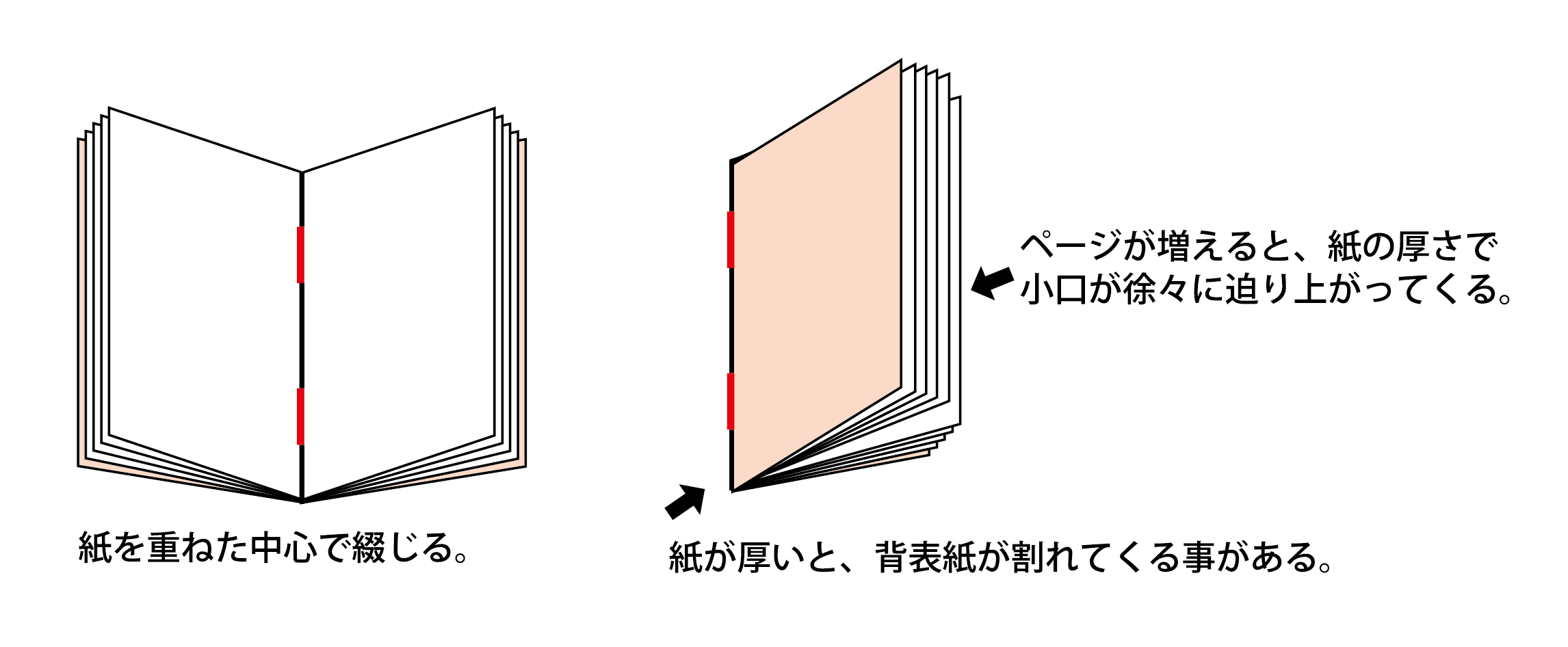

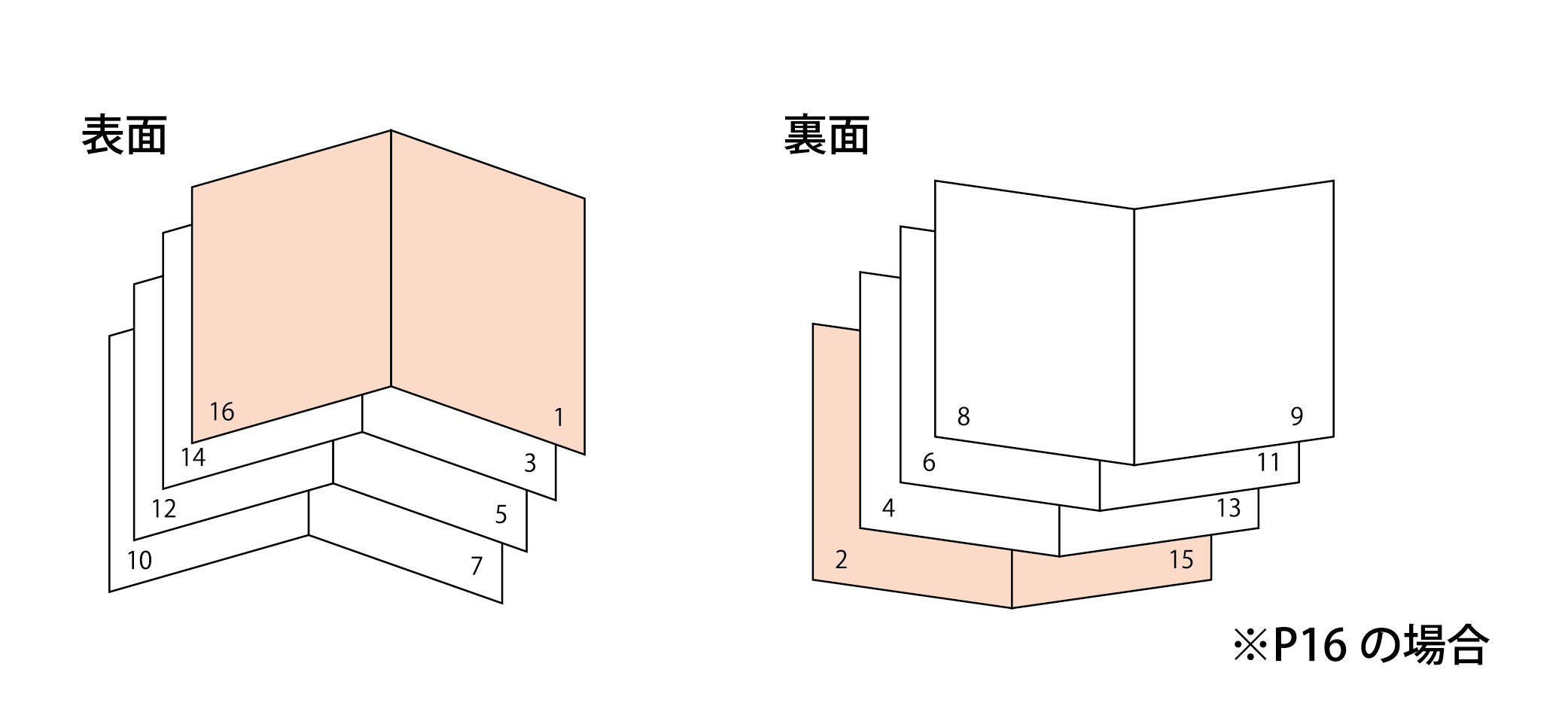

中綴じとはページを開いた状態で重ね、その中央部分を針金などで止める方法です。

ページを重ね、綴じてから折るので、ページが少ないものに適しています。 ページが増えてくると小口側が迫り上がってきてしまったり、綴じている部分の強度が下がったりしてきます。

印刷通販などではP64までと制限されている所もあります。 紙を折って仕上げるので、厚紙は適していません。

また、表紙も重ねて折る事で割れが発生する場合があるので、使用する紙がある程度限られてきます。

中綴じの面付けは割と簡単で、『最初のページと最後のページが隣り合わせになる。』ということさえ覚えていれば後は表裏に気を付けつつページを順々に流し込んで行けば完成です。

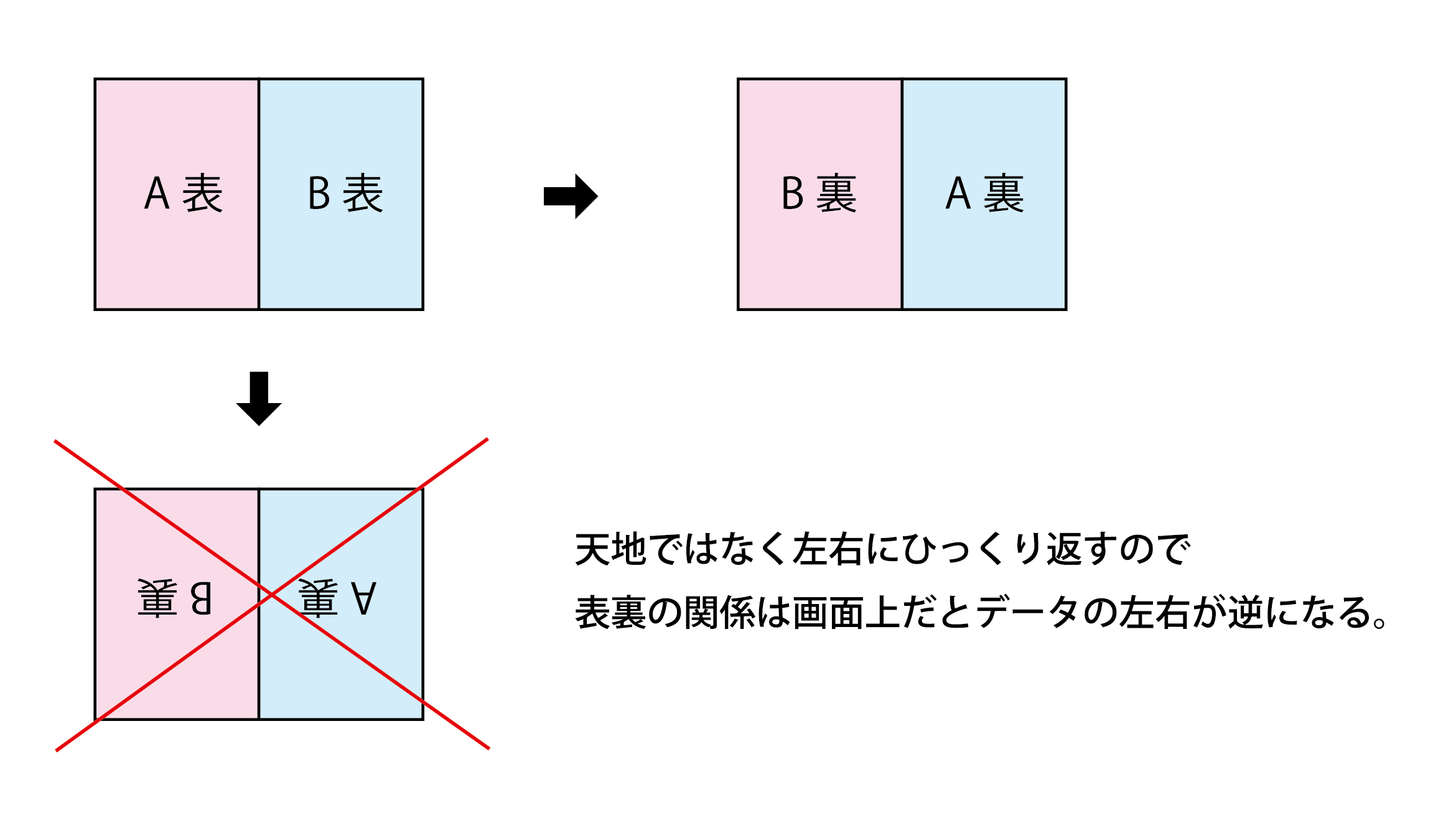

面付けの表裏ですが、片面を刷った後に紙を天地にひっくり返すのではなく、左右にひっくり返しもう片面を刷り出します。

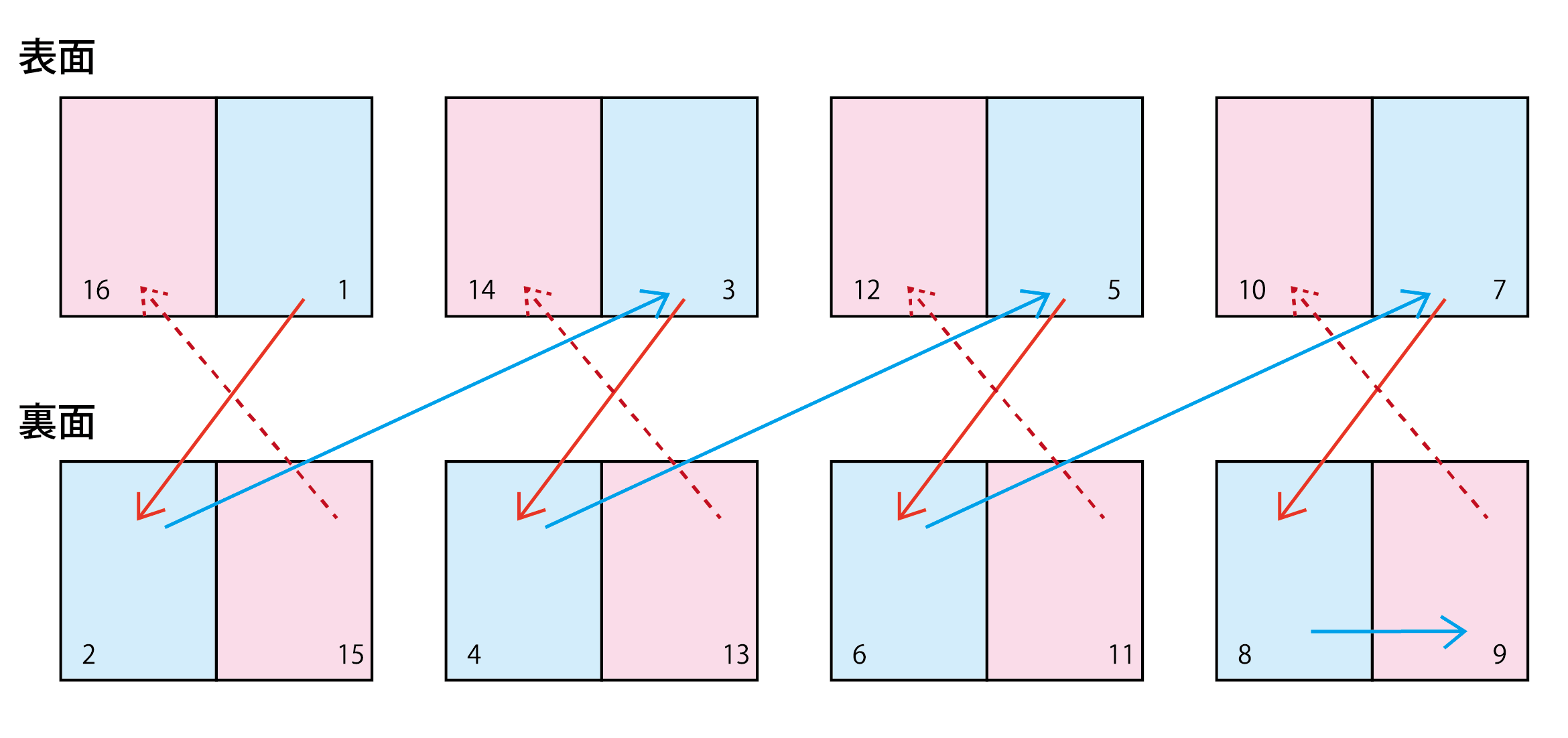

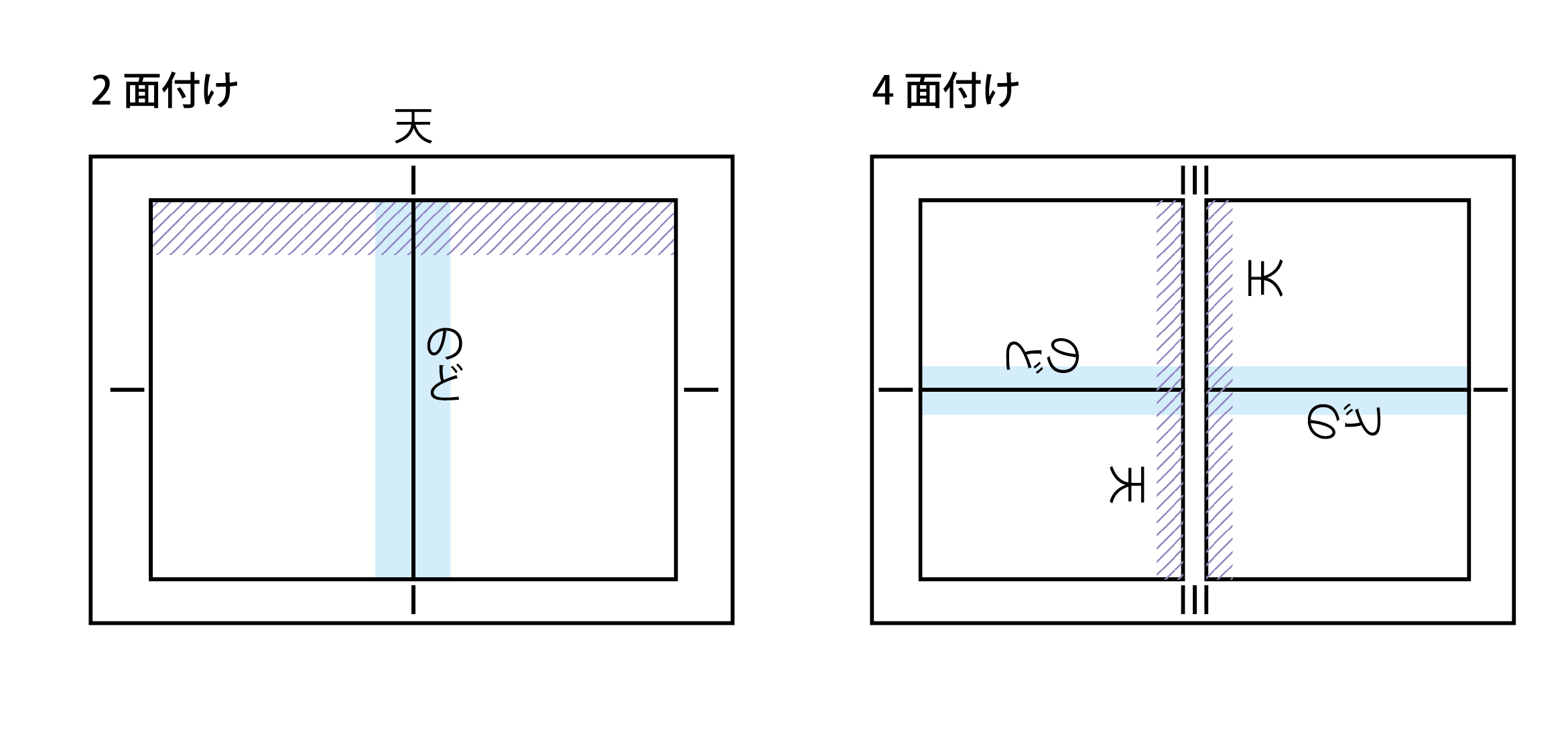

なので、2面付けで面付けする場合は下図の様になります。

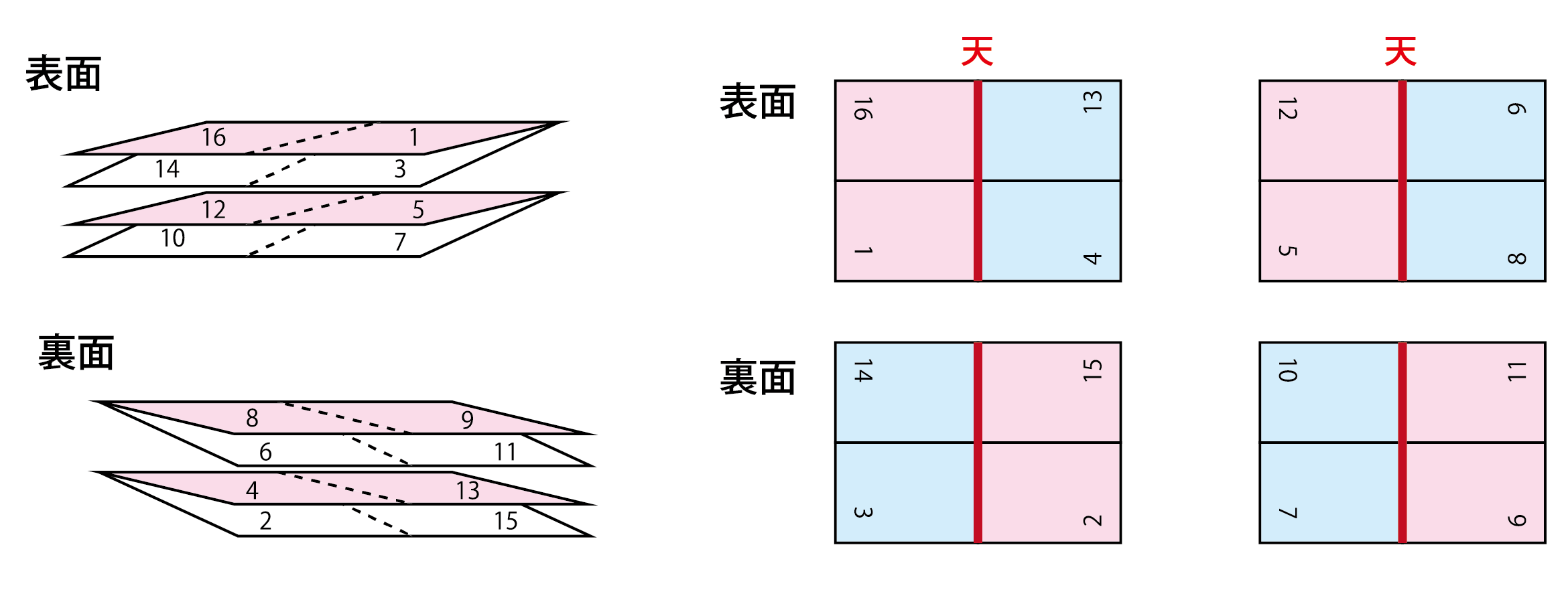

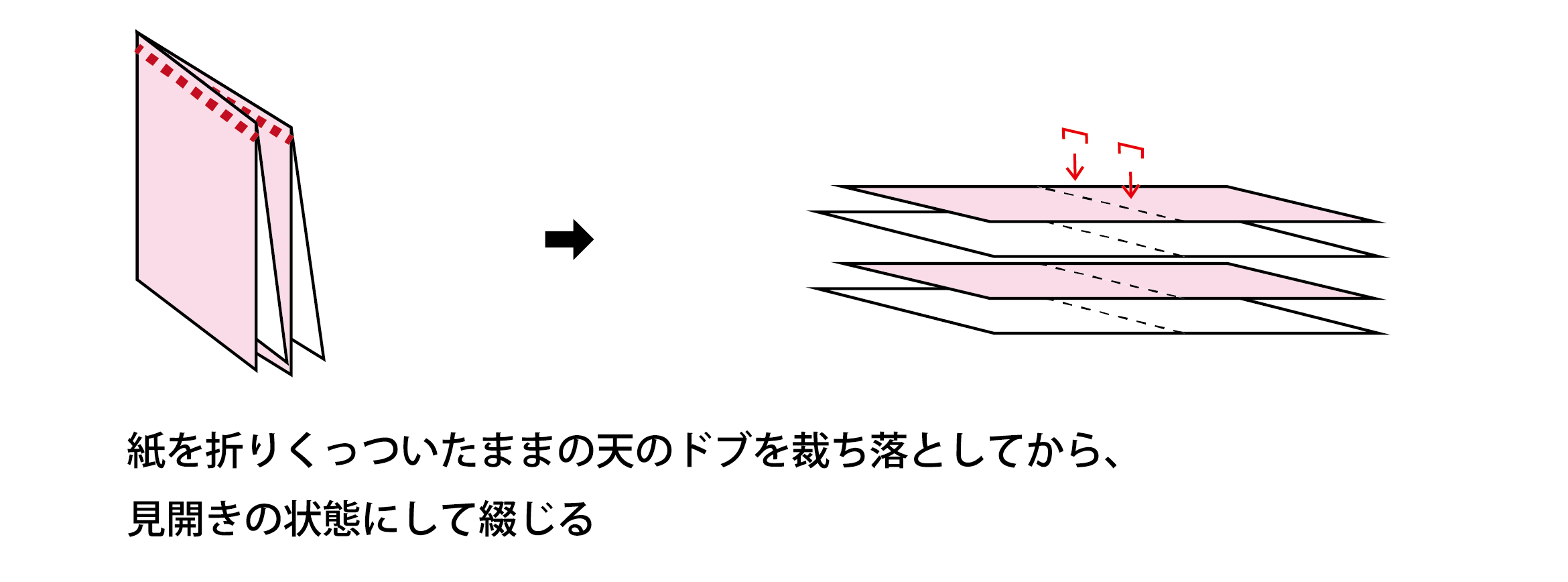

4面付ける場合は天の位置で紙を折り、見開きの状態にしてから重ねるので下図のようになります。

折り曲げただけでは天はひっついたままになっているので、天の位置にはドブを作成しておき最後に裁ち落とします。

2面付けと比べて少しややこしくなった感じがありますが、天の部分が最終的に切り落とされるのでそれさえ覚えていれば、左右2分割にして考える事ができ、わりとわかりやすいかと思います。

どうしても良くわからない…! という方は実際に紙を折って重ねて製本の形を作ってからノンブルを書いてみてはどうでしょうか。

それを展開するとどの位置に何ページ目がくるのかが一目で分かるのでとてもわかりやすいです。

それでは次回は「無線綴じ(平綴じ)」について説明して行きたいと思います。

←前回「面付けの基本」